production note

5月~6月

制作日誌

Bゼミのテーマは「配給・宣伝までを見据えた企画をもとに映画を作る」こと。

流行する映画とは何か、何故好きな映画は何度も観たくなるのか、現代の映画の観られ方とは?

私たちはまず、ここに焦点を絞り話し合いを進めた。

実際に映画館で上映する映画の選び方とは何だろうか。短編映画を映画館で上映される可能性とは?

6月3日、授業にシアター・イメージフォーラムの山下宏洋さんを招き、お話を伺った。

シネコンで上映される映画、興行収入の高い映画

これらと私たちの作る映画は予算も尺も、キャストの知名度も明らかに違う。

私たちに描けるテーマとは何だろうか。

エンタメ? SF? 日常ドラマ? ファンタジー?

短編ならば結末がはっきりしている方がいいのか? ターゲットとする年齢層は?

メンバー各々が企画を出し合い、本格的にBゼミとして作るべき映画を考え始める。

7月~8月

7月15日、ついに私たちBゼミの企画がひとつに決定する。

本作の監督・脚本を務める安本未玖の結依と雫の絶妙な友情とも愛情とも言い難い関係性を描いた「浮かぶかたつむり」。

脚本のブラッシュアップと共に、この映画を通して本当に伝えたいこととは何か、という話合いが日々続いた。

7月29日、出町座の田中誠一さんを授業にお招きし、現段階での本作に対する意見をいただいた。

結依と雫のW主人公のような構成が面白いという反面、

大人の造形のつまらなさ、登場人物たちが何故そう動くのかがわからない、などの厳しい指摘があった。

台詞で語り合うよりも音での表現に力を入れてみてはどうか、

幻想的な雰囲気をもっと大切に、イヤホン、水、2人はどう生きてたのかを中心に考えてはどうか、などの本作の要となっていくようなアドバイスもいただき、作品を見つめ直すきっかけとなった。

その後、一度原点に返って自分たちの作品について考える。

結依と雫には誰にでもなりうること、そしてその可逆性。

本作を観た人が「こういう人いるよね」ではなく自分のこと重ね合わせて、アクションを起こせるような、そんな映画を目指したい。

「雫」という存在についても話合う。

彼女は生きているのか死んでいるのか。

それを作中で明示するのかしないのか。

私たち学生が生死を語ることの意味とは何か。

夏季休暇中

大学は夏季休暇に入った。

が、しかし、Bゼミの活動は撮影に向けて本格的に動き出す。

各部署に分かれ、脚本を読み込み、それぞれの観点からどう表現するかを深く検討していく。

週一回の全体ミーティングに加え、各部署と監督、プロデューサーを交えてのオンラインミーティングを重ねた。

コロナ禍での撮影には厳しいガイドラインが設けられている。

使用した机、椅子の消毒はもちろん、日々の体温管理。

美術の小道具や持ち道具、衣装、制作備品も各自で用意しなければならない。私たちが今まで想像してきた撮影現場とは違うルールに戸惑うこともあった。

9月に入ると制作部の尽力で次々とロケ地が確定していき、撮影準備もいよいよ佳境となる。

9月14日 月曜日 クランクイン

いよいよ迎えた撮影当日。

記念すべきクランクインは京都芸術大学、望天館の屋上。

堂々と3密を避けられるということもあり、Bゼミの集まれるメンバーが全員揃ってのスタートとなった。

この日の撮影は紫苑女子高等学校の実景、道端のシーン、喫茶店のシーン。

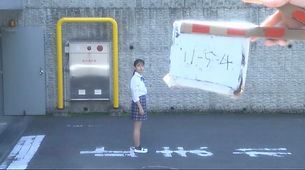

望天館での実景の撮影が終わると、学内の車両搬入口付近に移動し道端のシーンの撮影を開始した。

道端のシーンは本作の目玉となるプールに繋がるシーン。

それがまさかの初日ということで俳優部にとっては気持ちをつくるという面でも難しいスケジュールだった。

しかし、作品の根幹ともなるこのシーンからスタートできたことで作品の空気がメンバー全体で掴めたのだろう。

また、夏季休暇中とはいえ、外部からの車や人の出入りも多い大学本校舎。

人止め、車止めに協力してくださった警備員さんには感謝の気持ちでいっぱいだ。

%E7%B5%B5%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86_201216_0.jpg)

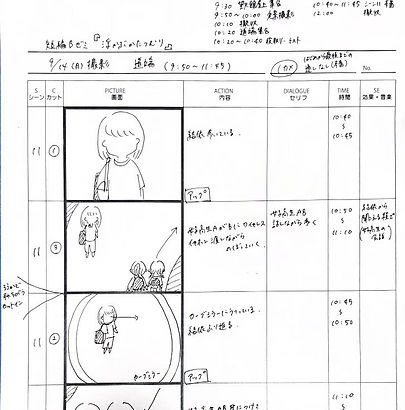

本作では、撮影時間に限りがあるなかでスムーズに進めるため監督が事前に絵コンテを描き、それに沿って撮影を進めた。

道端のシーンでのこだわりはカーブミラーのカット。

ミラー越しの結依の姿を捉えるカットだ。

監督と撮影部が人物やカメラの位置を微調整しながら撮影。

どのように出来上がっているか、是非注目していただきたい。

画像は、そのシーンの絵コンテである。

撮影内容から効果音、時間配分も細かく書かれている。

この日最後の撮影は喫茶店のシーン。

このシーンはロケ地として喫茶フィガロさんにご協力いただいた。

店内での演劇公演や映画上映会など、創作的なイベントを開催することも多い喫茶フィガロさん。

店主の浦賀わさびさんには通常営業通りの姿で店員役として出演もしていただいた。

店内のシャンデリアや赤煉瓦壁の内装が生む温かい空気と美しい光が見どころのシーンだ。

このシーンは結依の大学での友人

佐伯留美と岩崎さやかが登場する。

結依が留美とさやかからプールに誘われるこのシーンは、本作のストーリーにおいて重要な役割を持っている。

その他のシーンとは異なる雰囲気を放つ喫茶店。

本作で唯一、消えモノと呼ばれる食べ物や飲み物を用いた演技のあるシーンでもあった。

ケーキの残り数と戦いながらテイクを重ねる。

そんな中でも結依の現在の友達を演じた2人は、雫とは違った結依との関係性を見せてくれた。

9月16日 水曜日

この日は京都踏水会さんのロケ地協力のもと、プールのシーンの撮影が行われた。

午前6時から9時30分までが撮影に使える時間。10時完全撤収。かなりのハードスケジュールとなった。

再度撮影ということがかなわないなか、プールでのシーンを全て撮影しなくてはならない。

撮りこぼしのないよう前日にプールの撮影に参加するメンバーで綿密に確認の会議を行った。

本作の最も重要であるプールのシーンということでスタッフ・キャストの気合は十分。

濡れるシーンと濡れないシーンの兼ね合いで作中での順番通りとはいかないスケジュール。特に結依の感情の繋がりを意識する結依役の時岡怜美にとって難しい撮影となっただろう。

雫役の竹内櫻は時間に限りのあるなか水中での待機時間が長く、かなり寒かったようだが「スタッフのみんなが気遣ってくれたので全然へっちゃらでした!」と語っていた。

現場で突然、予定していたコンテの順番を入れ替えたこともあり、衣装替え、美術繋ぎなどに苦労しながらも事前の入念なシミュレーションのとスタッフ同士の協力で無事撮影を終えた。

本編シーン撮影後にはスチール撮影も行う。

監督は自前の一眼レフで、結依と雫には「水中写ルンです」を一台渡して自由に撮影してもらった。

大学へ戻るとインサートの撮影へ。

水、塩、石鹸を用いたインサート撮影は半ば化学実験。

理想的な画が撮れるまで数人のスタッフでかなり粘った。

9月27日 日曜日

撮影3日目。この日は2019年4月に開校したばかりの京都芸術大学附属高等学校での撮影となった。

大学本校舎からほど近い高校まではリヤカーに機材や美術道具をのせ向かう。

この日最初のシーンはキャスティングオーディションの際にも演じてもらった紫苑女子高等学校共有スペースでの結依と雫のイヤホンを分け合う「あいみみ」シーン。

ゆったりと流れる2人の時間を表現したいという監督の希望のもと、長回しでテイクを重ねる。

共有スペースの撮影と並行し教室のセッティングも行う。

スクールバックや教科書など小道具の用意が一番多く、

机の大移動もある教室のシーン。

美術部だけでなく手すきのスタッフ、キャストも

協力して撮影環境を整えていく。

続いて階段ですれ違う結依と雫のシーン。

すれ違う一瞬が結依と雫の変化していく関係性を見せる。

監督が企画の段階で何度か口にしていた

「普段は同じグループではないが帰り道は一緒にいる友達」

というような結依と雫独特の空気感が見どころ。

脚本でも印象的に書かれていた結依が耳をトントンとする

アクションは筆者も特に好きな箇所である。

最後は教室のシーン。

少しモダンな教室の雰囲気は当初イメージしていたものとは異なっているが、結果として本作にピッタリだった。

雫のいない教室と結依を待つ雫を撮影し、この日も撮了。

その後、劇中でも登場する「写ルンです」でスチールの撮影をする結依と雫。その何気ない様子に撮影部がカメラを回していた。

この自然な2人の笑顔が編集の段階でかなりの活躍を見せることとなる。

10月4日 日曜日

撮影最終日。残すは雫の入浴シーンと結依の家のシーン。

2ヶ所ともロケ地は映画学科校舎近くの下宿先を貸してもらった。

コロナ対策の人数制限で同時に入室できるのは最大4人。

基本体制はキャスト、監督、助監督、カメラマンとし、残りのスタッフはビデオ通話で現場を見守る。

美術部が装飾を行う場合は監督たちと入れ替わる、という形を取り撮影を進めた。

雫の入浴シーンは2種類撮影。

限られた時間の中、少々押しているかと焦りながらの撮影となったが、撮りたいショットを見極めギリギリで撮影を終えた。

雫を取り巻く環境が垣間見えるこのシーン。

シャワーのお湯ではカメラのレンズが曇ってしまうため、

冷水で演じてもらったという話を後から聞いた。

そんな状況の中でも、竹内櫻は結依といるときとは異なる

雫を見事に演じてくれた。

最後に残ったのは結依の家。

部屋の広さにより限定される画角、荷物がバレてしまうことに四苦八苦しながらなんとか撮影を進めた。

朝の設定のシーンを先に撮り終わり、夜のシーン(ナイター)の撮影を待つ間に待機していた美術部が装飾を変更。

この間、朝のシーンで結依がカメラを首にかけ忘れていたことが発覚。急いで撮りなおす、というハプニングも。

ひとり目が覚める結依のシーンでクランクアップ。

最後のショットでは結依の鼻筋に綺麗な青い光が入り、監督も撮影部も満足の仕上がりとなった。

クランクインとは違い、人数の集まれないバタバタしたクランクアップとなってしまったが、この4日間で無事、撮影を終了することができた。

後期授業

撮影が終われば映画が完成する、というわけではない。

後期からは対面での授業が再開し、ポストプロダクションと呼ばれる作業が始まる。撮った映像の編集、映像の色みや明るさを決め、繋げるグレーディング作業、整音、劇中音楽や効果音、エンドロールやタイトルの作成。

撮った映像以上にここでの作業内容が映画の出来を決めるとも言えるだろう。

編集に関しては脚本の構成と違ったものを作ってみたり、編集する人間を変え色々なパターンを何度も観たりを続け、どの方法がこの映画にとってベストかを考えた。

グレーディングにおいては、雫のリップの色が赤すぎることの調整や喫茶店での黄色っぽい色みがその他のシーンと合わないだろうかという違和感と徹底的に向き合った。

録音部が整音を担当しており、効果音や環境音で作品の雰囲気を作り出していく。

本作ではアフレコの部分もいくつかあり、雫の入浴シーンで聞こえる雫の母親の声は京都芸術大学、映画学科研究室の菊川礼奈さんが演じてくださっている。

タイトルとエンドロールは手書き文字となっている。

担当したのはキャストとしても出演している安岡由希。

しかし、エンドロールの結依と雫の文字だけはキャスト本人が担当している、という点がこだわりのポイントだ。

エンドロールのかたつむりのアニメーションは助監督の柏原音生が制作しており、隠しメッセージを入れるなどの工夫も光っている。

また、ポストポロダクションとは別に、このホームページやSNS、宣伝ビジュアルを担当する配給・宣伝部がある、ということもこのBゼミの特徴となっている。

Twitterは制作の裏側や小話を紹介、Instagramはおしゃれな写真で宣伝、というテーマで運営している。

現在YouTubeやSNSにて公開している予告編も宣伝活動のひとつだ。

Twitter、Instagram、YouTubeチャンネルはこちらから。

『浮かぶかたつむり』の制作はこのようにコロナ禍という異例の状況下で進められてきた。

このプロダクションノートも合わせて、私たちゼミの活動を知っていただけたなら幸いだ。

5月20日水曜日、短編制作ゼミBクラスの活動が始まった。

コロナ禍で大学の授業全体に遅れの出るなかでのことだった。

対面での授業は大学全体でストップし、このゼミもオンラインでの活動からのスタート。

初めての映画製作、右も左も分からぬなかでの非常事態、厳しいガイドライン。

異例の状況下で私たちにしか作れないものとは何だろうか。

監督コメント

初めは、主人公は雫だった。

今となっては謎の多い彼女だが、初めの脚本では家庭の事情や女子グループでのキャラ作りなど、雫視点で悲劇を連連と書いているだけの物語を押し付けた脚本に過ぎなかった。自分でも書いているうちに、これは本当に書きたかったものなのか?映画を通して伝えたいものとはなんなのか?頭を悩ませる日々が続いた。

そんな中クラスのメンバーから監督のこれまでの過去、後悔しているエピソードなどをもっと知りたいといった言葉をもらった。

中学生の時、クラスメイトや先生の影響で不登校になってしまった友達。あの時こうしていれば彼女は救われたのではないか、もっと自分に何か出来たのではないか、自分はその友達のことを何年経った今もずっと思い返しては後悔している。その子のことを思い返しているうちに、この脚本で、結依というキャラクターを通して、自身が過去に出来なかったことを成仏させようとしていることに気づいた。

それからは、雫ではなく結依に焦点を当て、大学生になった彼女の追想から描かれる二人の少女の物語へとシフトチェンジして脚本を書き進めていった。

自分が中高生の時、仲良くしているグループで時々孤立感や違和感を感じることがあり、同じクラスの別のグループにいる子ともっと仲良くしたいのになぁという感情があった。その子とは普段教室では話さないのに、様子を伺い、どっちからかが誘って不定期に一緒に帰る不思議な関係だった。その時の、遠慮して探り探りで話していた曖昧な空気感を結依と雫を通して表現したいと感じ、企画を立てた。

しかし、何者とも言えない、確かに自分の居場所がある、そんな二人の曖昧な関係性がさらに脚本を書く上で、キャラを描く上で難しいポイントだった。

結局、雫は生きているのか、死んでいるのか?

この疑問は企画の時点から編集期間までずっと彷徨い続けた。

ラストを手紙に文字を書いているところで終わらせることで、結依が雫との関係に見切りをつけることなく、ずっと彼女を思い返すことを繰り返している、そんな救いようのない一途な想いをも込められるのではないかと感じ、この些細な行動に重きを置くことにした。編集部とも話し合いを重ね、最終的には見る人によって、雫が生きているようにも、死んでいるようにも捉えられる終わり方を目指した。

映画のその後が分からない限り、雫の生死は結依にしか分からないし、たとえ雫が生きていても死んでしまっていても、結依の行動は変わらないのではないか、そう感じた。

本作では、企画の段階から「水」と「イヤホン」をキーポイントとし、世界観を演出していった。水とイヤホンがどういった関係なのか、タイトルの意味、雫に置かれた状況とは......。劇中での雫の行動に着目してみていただきたい。

自分は、自分の存在価値をいつまでも見つけられない。どんなに親に愛されても、友達や恋人がいてもきっとずっと変わらない。自分がこの世界で、自分が一番醜くてどうしようもない人間だということを知っているからだ。でも、映画を見ている間だけは、その映画が自分に居場所を与えてくれる。映画の世界に惹き込まれている私に配役し、私という存在を肯定してくれているような気がする。

それは、映画制作をする上でも同じだった。

いろんな部署に分かれて話し合いや作業が進まれていく中でも、メンバー全員がずっと私の話を聞こうと、私という人間を理解しようとコミュニケーションを取ってくれた。

自分の考えや思い描く世界はありきたりで、稚拙なものに過ぎないのかもしれないけれど、この映画が誰かを想い返すきっかけに、誰かの居場所に、なれたらいいと心から願う。

安本未玖

撮影・照明

本作の幻想的かつ美しい映像を作り出した撮影・照明部。

時間の限られた撮影だったため、カット割りやフレーミングに関しても綿密に打ち合わせを重ねた。

女の子の可愛らしさが売りのひとつともなる本作。

監督の希望で肌が発光しているような、ふんわりとした印象を持たせるために本作を撮影したレンズにはホワイトプロミストフィルターが入れられている。

そこで問題となったのがプールでの水中撮影だ。

カメラを水槽に入れて撮影する?

小型の防水カメラGoProを使う?

iPhoneでの撮影の方が手軽だろうか?

それとも一眼レフか?

プールでも肌の発光した美しさを保つためiPhoneのカメラレンズに固形日焼け止めやワセリンを塗るなどの撮影テストを重ねる。

結果、プールの撮影のみ監督の私物の一眼レフに

ビニールを巻いて撮影することとなった。

撮影・照明部の試行錯誤の末に出来上がった映像美。

幻想的かつ清楚な本作の世界を感じていただきたい。

結依と雫の高校時代、独特な友人関係を示す重要なシーンとなる紫苑女子高等学校・共有スペースでの撮影。

私たちスタッフも監督もお気に入りの結依と雫の足のカット。

このカットは結依役、雫役の稽古の際、主役2人の足の綺麗さにインスピレーションを受けたものとなっている。

_edited.jpg)

_edited.jpg)

作中の水というモチーフや雫のイメージカラーと合わせて

光の色味を決定するカメラの色温度という設定を青みを帯びたように設定。

京都芸術大学・映画学科の鈴木一博先生やラボの方々

に相談をし、照明に入れるカラーフィルターを選んだ。

結依の部屋のシーンでは、

一部ピンク色のカラーフィルターを使用しているカットや

月明りを再現したカットがある。

是非、注目していただきたい。

プール撮影のロケ地協力をしていただいた京都踏水会さん。

ロケーションが非常に良く、 窓から差し込む光が美しかったため、プールのシーンでは照明は使用していない。

プールそのものが持つ幻想的な雰囲気を感じてもらいたい。

_edited.jpg)

録音・整音

シャッター音、蝉の声、耳鳴り、水の音。

耳で聞こえる(聴こえる)ものに関してもこだわりの強い本作。

脚本の段階からSE(効果音)の記述も細かく決められていた。

そんな撮影中の録音からポストプロダクションにおける整音を担当したのが録音・整音部。

コロナ禍の対策で前期は学校にほぼ行けないという状況の中、

録音部は撮影直前まで機材に触れることができなかった。

撮影前の数日で何度かテストをし、すぐにクランクイン。

当日は環境音がうるさくなりすぎないように、それでいて

台詞はしっかりと聞き取れるようにということを意識した。

喫茶フィガロでの撮影は、ロケ地が大通りに面している

ということもあり、バスの音に悩まされた。

バス停でバスの到着時刻を確認し、タイミングを見計らいながらの撮影となった。

録音機材は小さな話し声や冷蔵庫、クーラーの稼働音のような些細な音まで拾ってしまう。

それを聞き取りOKやNGを出すことは、研ぎ澄まされた神経を必要とする仕事だ。

録音部には本作の編集を担当した瀬戸邑佳が所属していた。

彼女に話を聞くと、編集の段階で音がなくて困ることがないよう、音声素材をなるべく多く録ることも意識していたそう。

脚本の段階で音がいらないと言われていたシーンでも、

先を見越して余分に録音していたという。

コロナ対策のため結依の部屋での撮影には人数制限が設けられていた。部屋の中に入れるのはキャスト、監督、助監督、カメラマンのみ。

録音はスマホアプリを用いて監督が行うこととなった。

不自由なガイドラインに縛られながらも、こうした各部署の連携によって現場は成り立っている。

撮影が終わると次は整音作業に入る。

映画における音というのはほぼ後からつけていると言っても過言ではない、というほど細かな調整がなされている。

例を挙げると蝉の声。

これは大学本校舎のロケハンの際に録音したもの。

学校のシーンのガヤガヤとした周りの生徒の声は、Bゼミのメンバーそれぞれがアフレコルームで高校生をイメージし、即興で演じたものが複数重ねて作られている。

また、プールのシーンで流れる監督のお母様、安本知佳さんが作曲した劇中曲にも注目していただきたい。

小さな雑音を結依の足音でかき消したり、整音部が必要ないと判断し消したカラスの声が「幻想から現実に引き戻されたようで好きだった」という意見が出たり。

中でも面白いのがお風呂の中で響く雫の母親の声。

環境に合わせて自然に聞こえるように、アフレコしたものを実際にお風呂の中で再生し再度録音し直されている。

整音の段階で最もこだわったのは結依に作用する耳鳴りの音。

この耳鳴りを引き金として結依の脳裏には彼女にとって、また、本作にとっても意味のある様々なイメージが流れ込む。

これを結依という映画の中の登場人物にだけ起こった他人事として観客に受け取らせないようにと考えた。

そのために敢えて、綺麗な画にそぐわない、思わず耳を塞ぎたくなるような耳鳴りの音を作り出したのだ。

「彼女は何を聴いていた わたしは何を聞いていた」

このキャッチコピーにもあるように、この映画にとって音は重要な役割を担っている。

結依と雫がイヤホンとファインダーを通して聴いていた世界の深さを感じてもらえれば幸いだ。

美術・装飾

映画を撮影する空間、映像に写る俳優の演技以外のほとんどを管理する美術部。注目されにくい分野ではあるが、美術部がいないと撮影は始められない。

本作の美術部は、各登場人物にイメージカラーを設定した。

結依の友達の佐伯留美は黄色、岩崎さやかは赤。

これは、単にキャラクターのイメージを反映しただけのものではなく、結依を取り巻く人間関係や心情の変化を脚本から読み取り提案したものだ。

なぜ留美は黄色で、さやかは赤なのか。

結依と雫はどういう意図で何色に設定されているのか。

これは是非、本編を観て確かめていただきたい。

小道具や装飾の中にも上記したイメージカラーは反映されている。

自然に、さり気なく美術の観点から装飾の中で演出を加えた。

それを全体に伝えるために行う美術打ち合わせでは装飾イメージをイラストや資料にまとめて共有していく。

特に結依の部屋は登場するたびにあちこち装飾が変化している。

部屋はその人の嗜好や内面、まさにその人を強く反映するもの。

シーンごとの部屋の変化にこだわったのはそんな理由からだ。

結依という人物をスタッフとして好きでいるからこそ、こだわりの強く細かい、深く考えられた変化となっている。

装飾や小道具はほぼゼミのメンバーの私物からかき集められた。

高校の教室を作り込むために、かなりの量の教科書を募集。

このシーンの装飾はかなり時間がかかりそうだと予想していたのだが、手すきのメンバーの協力でスムーズに、クオリティ高く準備を進めることができた。

多くの部署に分かれて制作される映画。

しかし、それは作業の差別化という意味ではない。

集団制作にしかない価値を感じることのできる経験だった。

また、美術部の手で作った小道具も何点か存在している。

撮影上、また、編集上、写らなかったものもあった。

ゼミのメンバーの名前をもじってみたり、高校時代の記憶を掘り起こしてデザインしたり。

スクリーンの中では目立たないかもしれない遊びも美術部のこだわりのひとつだ。

劇中で登場している結依の高校時代の写真は、実際に撮影中の演技の流れや空き時間で結依役の時岡怜美と雫役の竹内櫻が撮ったものだ。

俳優の手によって撮られた写真だからこそ、その中にいるのはまさに結依と雫。結依の記憶を呼び起こす重要なアイテムだからこそのこだわりだ。

美術部の仕事は「映画を撮影する環境、俳優がその登場人物を生きるための空間を作る」こと。

そんな意気込みで作った『浮かぶかたつむり』の世界に浸っていただけると幸いだ。

衣裳・メイク

登場人物のイメージ演出し決定づける衣裳とメイク。

衣裳・メイク部は美術部の中に属することもあるほどこの二つの部署は関わりが深い。

.png)

美術部の際に紹介したように登場人物にはそれぞれイメージカラーが設けられており、衣裳にもそれがしっかりと細かく反映されている。上靴の色の違いにも注目していただきたい。

制服は学生のアイコン、特権といってもいい衣裳だ。

セーラー服にするか、それともブレザーにするか、リボンの色は何色か、スカートの柄、靴下の色、靴の種類、かなり細かいことまで考えられた。

紺色で統一されたチェックのスカートと控えめなリボンは本作のイメージにピッタリの可愛らしさであると言えるだろう。

登場人物によって、制服の着方にも個性が現れている。

コロナ対策のため、特別に今回購入した衣裳の管理は衣裳部が行ったが、撮影当日の準備やメイクに関してはキャスト本人に任せられることとなった。

撮影前に衣裳・メイク部が確認し、本番に臨んだ。

雫の感情に応じて、髪型を微妙に変えるこだわりもあった。

各部署の、各部署なりの作品への演出には感服だ。

.png)

編集

脚本の次に映画の構成を左右する編集作業。

構成の仕方によっては作品の見方が180度変わることもある。

編集ではシーンとシーン、カットとカットの自然な繋がりを意識した。

特に、前のカットの役者の動きの終わりと次のカットの役者の動きの始まりが一致しているかどうかはこの自然さを生み出す上で重要とされている。

何気なく映像作品を観ていると気づかない、古くからの映画の工夫の一つだ。

このシーンではどのくらいの間や余韻を持たせるべきか。

たくさん撮った素材の中からどのカットを使うのが適切か。

脚本通りの構成がこの作品にとって一番良いのか。

この議題が出たときには、撮ったものを見た印象で一から構成を考え直した。

結果、脚本通りに落ち着いたが、構成し直してみることで見えたものは確実に完成したものに活きている。

編集で一番こだわったシーンは物語終盤のプールのシーン。

断片的なイメージを重ねつつ、どうすれば違和感を感じさせないながらも幻想と追想の非現実感を生み出せるか。

監督と話し合い、全員での意見交換も繰り返す。

喫茶店のシーンの編集では結依の大学の友人が出てくることから、全部を見せたい欲が出る。

どこを削ぎ落し、どこまでを盛り込むかが肝となっていた。

結果的に結依の表情を見つめ続けるような編集になっている。

彼女の葛藤や迷い、後悔の念を見せたいこのシーンにおいて、この選択はもっとも効果的だったと言えるだろう。

このようにしてブラッシュアップを重ねた編集作業。

私たちがテーマとしたものを最大限伝えるための選択がどのように一本の映画という形になっているのか。是非注目していただきたい。

宣伝デザイン

宣伝デザインは映画の顔ともなる重要なイメージだ。

ここではポスタービジュアル案としてあがったものを紹介。

完成版のポスタービジュアルの元となったデザイン。

鏡のような水面に映る逆さまになった結依の世界と雫の世界。

近いようで遠い2人の距離感を表現している。(豊田未結)

映画館で働いている経験を活かして

商業映画のフライヤーを目指して考えられたデザイン。

(豊田未結)

他とは違い、大学生の結依をメインにしたデザイン。

雫の思い出に囚われた様を水のイメージで表現した。

(新庄凜々子)

プールに浮かぶ雫の姿。

女の子がプールに浮かぶ奇妙さを前面に押し出した。

水面の揺らぎをイメージしたロゴがポイント。(石真治)

プールのイメージと結依と雫の関係を

コラージュ的に配置したデザイン。

断片的なイメージは結依の思い出。(新庄凜々子)